1. 案件契約書の基礎と重要性

日本におけるビジネスやクリエイティブ分野では、「案件契約書」は欠かせない法的文書です。案件契約書とは、企業や個人が業務委託や共同開発、作品制作などを行う際に、その内容や条件、責任範囲などを明確に定めるための契約書です。基本的な構成としては、契約当事者の情報、業務内容、納期、報酬、知的財産権(著作権)の帰属や取扱い、秘密保持義務、損害賠償・解除条項などが盛り込まれます。

日本社会においては「和を重んじる」文化が根強く、人間関係や信頼をベースとした商習慣も多く存在します。しかし近年ではグローバル化や多様な働き方が進み、口頭合意だけでなく、トラブル防止やリスク管理の観点からも、書面による契約締結が重要視されています。特に案件の規模が大きい場合や著作権等の権利関係が絡む場合には、曖昧さを排除し双方の認識を一致させるためにも、詳細な契約書作成が求められる傾向があります。

このように、日本独自のビジネス慣習と法的背景が融合した中で案件契約書は不可欠な存在となっており、安全・安心な取引関係を築く基盤として機能しています。

2. 著作権の基本知識

日本における著作権法は、創作された著作物を保護し、著作者の権利を守るための法律です。ここでは、日本の著作権法の概要や、著作物の範囲、著作権の発生時期、そして著作者が有する主な権利について説明します。

日本の著作権法の概要

日本の著作権法は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」を著作物と定義しています。この法律は、文学、美術、音楽、映画、写真、プログラムなど幅広い分野に適用されます。著作権は自動的に発生し、登録などの手続きは原則として不要です。

著作物の範囲

| カテゴリー | 具体例 |

|---|---|

| 文学的著作物 | 小説・エッセイ・論文・詩歌 |

| 音楽的著作物 | 楽曲・歌詞 |

| 美術的著作物 | 絵画・彫刻・グラフィックデザイン |

| 映画的著作物 | 映画・アニメーション・映像作品 |

| プログラムの著作物 | ソフトウェア・アプリケーションコード |

| 写真の著作物 | 写真全般(商業・個人問わず) |

著作権の発生時期と保護期間

日本では、著作物が創作された瞬間から自動的に著作権が発生します。保護期間は原則として「著作者の死後70年」です。ただし、法人が著作者の場合や特定条件下では異なる場合もあります。

| 著作者区分 | 保護期間 |

|---|---|

| 個人(自然人) | 死後70年まで |

| 法人等(団体名義) | 公表後70年または創作後70年(未公表の場合)まで |

著作者の主な権利(支分権)

| 種類 | 内容概要 |

|---|---|

| 複製権 | コピーや複製を管理する権利(印刷、録音など) |

| 上演・演奏権等 | 公で上演や演奏を行う権利(コンサートなど) |

| 公衆送信権等 | インターネット等で公開する権利(配信サービスなど) |

| 翻案権等(二次的利用権) | 翻訳や編曲など派生作品を制作する権利 |

まとめ:契約書における留意点

案件契約書では、これらの基本知識を踏まえたうえで「誰がどのような範囲で著作権を有するか」「利用許諾の条件」「二次利用可否」などを明確に定めることが重要です。日本独自のルールや慣習にも注意しましょう。

3. 契約書作成時の注意点

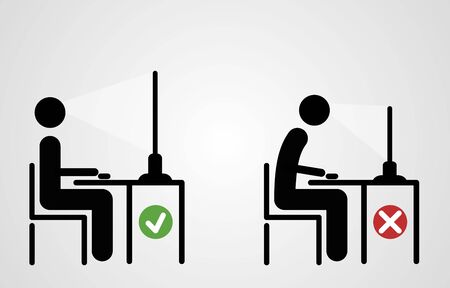

日本におけるビジネス契約書の作成は、取引の信頼性を高めるうえで極めて重要です。特に法的トラブルや認識違いを未然に防ぐため、明確かつ具体的な表現が求められます。以下では、日本独自のビジネス習慣を踏まえながら、契約書作成時に注意すべき主なポイントを解説します。

契約内容の明確化と詳細化

契約書には取引内容・納期・報酬・支払い方法など、案件ごとに異なる条件を漏れなく記載することが重要です。また、日本では「曖昧な表現」を避ける傾向が強く、各条項の意味や範囲が誤解されないよう、できるだけ具体的な文言で定めましょう。

著作権など知的財産権の取り扱い

クリエイティブ案件やIT業務の場合、著作権や知的財産権の帰属先を明確に定めておく必要があります。日本国内では「著作権譲渡」または「利用許諾」の範囲・期間・地域などについても細かく合意し、将来的なトラブルを防止します。

秘密保持条項の設定

ビジネス上の情報漏洩を防ぐため、秘密保持(NDA)条項も欠かせません。日本企業間では守秘義務の範囲や対象情報、違反時の対応について明記することが一般的です。

契約期間と解除条件

契約期間や途中解約の条件も重要なポイントです。特に日本では長期的な取引関係を重視する傾向があるため、一方的な解約ができる場合でもその手続きや通知期間などを明示しておきましょう。

印鑑と署名の取り扱い

日本独自の文化として「印鑑(実印・会社印)」による押印が一般的ですが、近年は電子契約も広まりつつあります。それぞれの法的効力や相手先企業の慣習に合わせて適切な方法を選択しましょう。

これらのポイントを押さえて契約書を作成することで、日本社会ならではの信頼構築や円滑なビジネス展開につながります。

4. 著作権譲渡・利用許諾のポイント

日本における著作権譲渡や利用許諾は、契約書の内容が明確であることが非常に重要です。特に「著作権の全部または一部を譲渡する場合」と「利用許諾(ライセンス)を与える場合」では、契約条項や法的効果が大きく異なります。以下に、日本独自の契約例や注意事項について解説します。

日本における著作権譲渡契約の特徴

日本の著作権法では、著作者人格権は譲渡できないため、実際には著作財産権のみが譲渡対象となります。また、譲渡の範囲(例えば「複製権」「公衆送信権」など)を具体的に明記する必要があります。曖昧な表現は後々トラブルにつながるため、以下のような表で整理しておくと良いでしょう。

| 項目 | 譲渡の場合 | 利用許諾の場合 |

|---|---|---|

| 対象権利 | 著作財産権(人格権除く) | 指定した利用範囲のみ |

| 契約書への明記事項 | 具体的な権利範囲、対価、期間、地域等 | 利用目的、方法、期間、地域等 |

| 再利用・再許諾 | 原則として可能(制限可) | 許諾内容次第(サブライセンス禁止も多い) |

| 法的効果 | 移転後は元の著作者が行使不可 | 原著作者にも一定の権利が残る |

よくあるトラブルとその防止策

日本では、口頭合意やメールのみで契約内容を決めてしまうケースもありますが、法律上は書面化されていない場合、証拠能力や解釈に争いが生じやすくなります。また、「二次利用」や「海外展開」に関する取り決めも曖昧になりがちです。こうしたトラブルを防ぐためには、以下の点に注意しましょう。

- 契約書は必ず書面化し、双方署名捺印すること。

- 利用範囲・地域・期間・目的などを具体的に記載すること。

- 二次利用や改変の可否についても明確に定めること。

- 違反時の対応(損害賠償や契約解除条件)も盛り込むこと。

まとめ:日本独自の配慮ポイント

日本では契約社会への意識が徐々に高まりつつあるものの、「商慣習」や「信義則」に頼りがちな場面も少なくありません。国際案件の場合は特に、日本国内向けと海外向けで契約内容を分けて考える必要があります。円滑なビジネス推進のためにも、日本独自の法制度や商習慣を踏まえた契約締結を心がけましょう。

5. トラブル事例と対策

契約書に関するトラブル事例

日本国内でよく見られる案件契約書に関するトラブルの一つに、「業務範囲や報酬条件が明確でない」ことによる紛争があります。例えば、発注者と受注者の間で業務内容について認識のズレが生じ、納品後に「これは契約対象外だ」と主張されるケースが存在します。また、口頭合意のみで契約書を作成しなかった場合、後から合意事項の証拠が残らずトラブルに発展することも少なくありません。

著作権に関するトラブル事例

著作権については、「成果物の権利帰属」が明確でないため、後日著作権侵害を主張される事例が発生しています。特にデザインや文章、ソフトウェアなどクリエイティブな分野では、成果物を誰が自由に利用できるかを明記していない場合、再利用や公開時にトラブルとなる可能性があります。

よくある失敗例

- 契約書に著作権の譲渡・帰属先が記載されていない

- 第三者の著作物を無断で使用し、訴訟リスクが生じた

- 納期や修正回数など詳細条件を明文化せず、追加費用請求で揉めた

防止策と実践ポイント

これらのトラブルを防ぐためには、まず契約書作成時に以下の点を徹底しましょう。

- 業務範囲・報酬・納期など具体的な内容を明文化する

- 成果物の著作権について「譲渡」「利用許諾」「帰属先」などを必ず明記する

- 第三者の知的財産権侵害リスクについて双方で確認し責任分担を明確化する

- 口頭のみの合意ではなく必ず書面または電子契約として残す

まとめ

日本国内でも案件契約書や著作権管理の重要性が増しています。事前にリスクと防止策を理解し、適切な契約書作成と管理体制を整えることで、多くのトラブルは未然に防ぐことができます。

6. 専門家への相談と最新動向

日本で法律専門家に相談する際のポイント

案件契約書や著作権などの法律問題に直面した場合、日本国内では弁護士や弁理士などの法律専門家への相談が推奨されます。特に契約書作成や内容確認、トラブル発生時には、早い段階から専門家のアドバイスを受けることで、リスク回避や適切な対応が可能となります。相談時は、事前に案件の詳細資料や関連書類をまとめておくことで、より具体的かつ実践的な助言を得ることができます。また、日本では「初回無料相談」や「オンライン相談」など、多様なサービスが提供されているため、自身の状況に合わせた選択が重要です。

著作権関連の最新動向

近年、日本でもデジタルコンテンツの普及とともに著作権法の改正や運用基準の見直しが進んでいます。2021年には著作権法改正によってインターネット上での作品利用範囲が拡大される一方、違法ダウンロードや海賊版対策も強化されています。また、AI技術による創作物の権利帰属や、SNS上での画像・動画共有に関するガイドラインも注目されています。著作権分野は変化が激しいため、常に最新情報をチェックし、自社・自分の活動に適切に反映させることが求められます。

まとめ

案件契約書や著作権など、法律知識はビジネス活動だけでなく日常生活にも密接に関わっています。日本では信頼できる専門家と連携し、最新動向を把握することがトラブル防止と安心につながります。今後も継続的な学習と情報収集を心掛けましょう。